Vacuna contra la Poliomielitis

Patricia Campos Olazabal (1)

Definición de la Enfermedad

La poliomielitis anterior aguda o poliomielitis infantil (PI) es una enfermedad infecciosa, viral, aguda, que afecta fundamentalmente las astas anteriores, motoras, de la médula espinal (ME) dando lugar raramente a enfermedad paralítica con secuela permanente. El período de incubación es habitualmente entre 7 y 21 días.

Clínicamente debe sospecharse en casos de PFA (Parálisis flácida aguda), denominándose PFA a toda parálisis aguda, de instalación en hasta cinco días, febril, en un niño menor de 5 años y sin antecedente traumático.

Se reconocen hasta cuatro formas clínicas de presentación de la enfermedad:

1. Infección inaparente, asintomática, con período de incubación entre 7 y 14 días y que representa la forma más frecuente de infección (90-95% de los casos).

2. Infección oligosintomática (4-8% de las infecciones) con fiebre y síntomas generales que corresponden a una viremia transitoria.

3. Poliomielitis no paralítica o meningitis aséptica, con cuadro clínico de compromiso del SNC (sistema nervioso central) y LCR (Liquido cefaloraquídeo) inflamatorio. Su duración no va mas allá de 10 días, obedece a una viremia prolongada y el paciente queda sin secuelas.

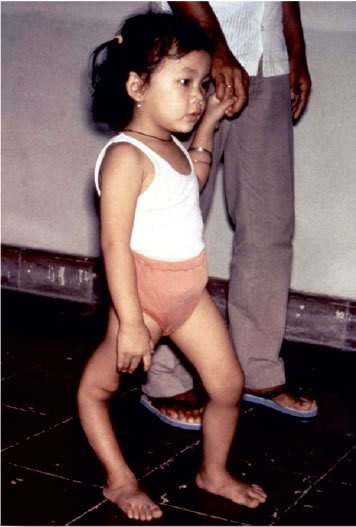

4. Enfermedad paralítica, es la más rara (0.1-2%) y ocurre frecuentemente por virus de tipo I. El período de instalación es entre 2 y 5 días con presentación muy aguda del déficit motor con dolor a nivel del músculo afectado. El cuadro empieza como una virosis inespecífica, seguida de compromiso de SNC o de ME con la consiguiente PFA. Característicamente la parálisis es una monoplejía crural, asimétrica y a predominio proximal y de músculos largos, con instalación rápida y con secuelas severas evidentes máximo a las 8 semanas y con gran atrofia muscular precoz. La mortali-dad de esta forma es entre 2 y 20%. Algunos de estos pacientes, no más allá del 5-10% de todas las formas paralíticas, presentan compromiso a nivel del bulbo raquídeo con afectación de pares craneanos bajos y músculos respiratorios, en esta eventualidad el desenlace puede ser fatal hasta en un 40% ( Figura 1).

|

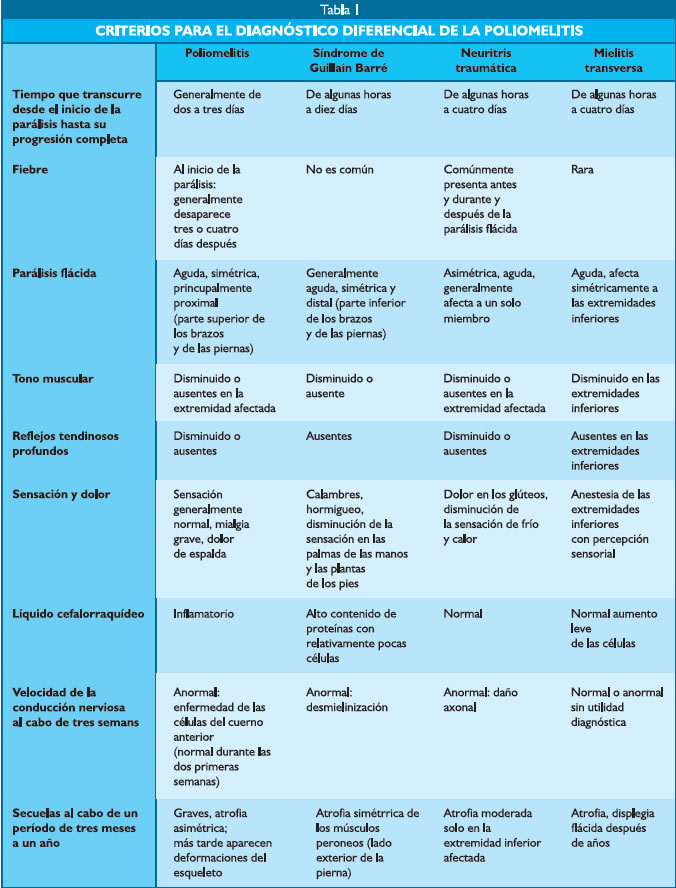

El diagnóstico diferencial incluye: Síndrome de Guillain-Barré, Neuritis traumática, Mielitis transversa, Síndrome de neurona motora inferior y algunas intoxica- ciones, entre otras patologías (Tabla 1).

|

|

Fuente: Alcalá H, Olivé JM, de Quadros C. El diagnóstico de la polio y otras parálisis flácidas agudas: enfoque neurológico. Documento presentado en la IX Reunión del Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, realizada en Guatemala (Guatemala), del 12 al 15 de marzo de 1991 (Dcto No. EPI/TAG/91-10).

|

Epidemiología

En 1887 se da la primera epidemia en Suecia, y posteriormente en Europa y América del Norte. En 1954 se pone a prueba la vacuna Salk y en 1957 la vacuna oral o vacuna Sabin.En 1988 la 41º Asamblea Mundial de la salud. Adoptó el compromiso de erradicar la enfermedad de todo el mundo, uniendo el esfuerzo de la OPS/OMS, Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC), la Asociación Rotaria Internacional y el Fondo de la ONU para la infancia (UNICEF).

En 1991 se tuvo el último caso de poliovirus salvaje en el Perú, en la región de Pichanaki (Junín).y en 1994 el conti- nente americano recibe la certificación de erradicación de En 1991 se tuvo el último caso de poliovirus salvaje en el Perú, en la región de Pichanaki (Junín).y en 1994 el conti- nente americano recibe la certificación de erradicación de poliovirus salvaje. En el 2000 se certificó la región del Pacífico Occidental que incluye China y en el 2002 la región de Europa.

El virus de la poliomielitis es de distribución universal y actualmente es endémico en cuatro países: Pakistán, India, Afganistán y Nigeria. El hombre es el único reservorio y la transmisión es de persona a persona. No se han descrito portadores a largo plazo excepto en algunas personas con inmunodeficiencia.

Se diferencian tres tipos de cepas: tipo I o Brunhilde, tipo II o Lansing y tipo II o León. El de más frecuente presentación es el tipo I.

La transmisión del virus se da por la vía fecal-oral en países en desarrollo, en los cuales el saneamiento ambiental es deficiente; mientras que en países industrializados la transmi- sión es por vía orofaríngea.

Etiología y Fisiopatología

El virus de polio es un RNA virus perteneciente a la clase de los picornavirus y por su habitat un enterovirus, sin embargo pueden ser huéspedes transitorios del aparato respira- torio. Es estable a pH ácido y es inactivado por el calor. Así mismo es capaz de conservarse por años a temperaturas de -20 a -70º C.

La invasión al SNC se produce luego de una viremia importante y por la característica de ser un virus “neurotropo” se aloja preferentemente en los núcleos motores del asta anterior de la ME .El virus busca para su desarrollo núcleos con gran densidad celular, los que corresponden a músculos proximales y largos y de preferencia de miembros inferiores. Se produce entonces una gran inflamación con lisis celular llevando a destrucción masiva neuronal.

Cuando se aloja en el cerebro y meninges origina clínicamente una meningitis aséptica y muy raramente puede comprometer estructuras del tronco cerebral con gran inflamación.

Tipo de Vacuna

La vacuna OPV (tipo Sabin) es una vacuna a virus vivos atenuados con combinación de las tres cepas, no son cepas virulentas pero si inmunizantes. Los serotipos I y II se conside- ran genéticamente estables, no así el tipo III que por su inestabilidad puede revertir a poliovirus salvaje, siendo este tipo el que ha provocado en algunos casos formas paralíticas en huéspedes susceptibles. Al administrar la OPV se producen dos fenómenos conducentes a provocar inmunidad humoral sistémica e inmunidad local. Luego de 3-4 días de la administración empieza la producción de IgM sérica que dura tres o cuatro meses, y paralelamente se inicia la producción de IgG que es para toda la vida. Al mismo tiempo se produce secreción de IgA a nivel de mucosa duodenal.

Una vez vacunado el sujeto, los antígenos vacunales se excretan por heces durante varias semanas, constituyendo esta excreción una forma de vacunación “pasiva” en los contactos del vacunado. Sin embargo y por sus características antigénicas probablemente el tipo III no sea excretado como vacunal. La producción de anticuerpos llega hasta 98-100% de los casos, y duran varios años. En la gran mayoría de países el 90% de los niños vacunados mantenían Ac protectores para tipos I y II y menor porcentaje para el tipo III. Debemos recordar sin embargo que lo que evita la diseminación del virus son los Ac neutralizantes séricos, por ello ambos tipos de inmunidad son importantes.

La presentación para vía oral es en gotas y sin asocia- ción con otras vacunas. Viene en goteros de 10 ó 20 dosis y cada dosis (equivalente a dos gotas) contiene en cantidad de unidades infectantes: tipo I 1000,000, tipo II 1000,000 y tipo III 600,000

Su aplicación tiene grandes ventajas operativas en relación a recursos humanos y de costos, sobre todo en países en vías de desarrollo; y es de elección para control de brotes en campañas masivas.

La IPV (vacuna a virus inactivados o tipo Salk) fue también preparada a base de las tres cepas, manteniendo su capacidad antigénica. Con las tres dosis aplicadas la tasa de seroconversión es del 100%. La duración de su efecto es cerca de los 10 años .

Esta vacuna es mucho más estable que la OPV, puede permanecer por un mes a 25º C y hasta por un año a 4º C. De esta manera es más apropiada para ser aplicada en países tropicales.

Actualmente se presenta asociada a vacunas para otras enfermedades como vacuna penta o hexavalente (DPT+ Hemofilus influenzae + hepatis B)

Esquema de vacunación: una aplicación de OPV a los 2, 4 y 6 meses (MINSA-Perú), solo en regiones endémicas aún se aplica dosis de RN (recién nacido).

Indicaciones, Contraindicaciones,

Efectos Adversos (Esavi)

En principio deben recibir vacuna antipoliomielítica todos los susceptibles, sobre todo los niños y aquellos adultos que vayan a estar expuestos a poliovirus salvaje por su profesión o por trabajar en zona endémica, mucho más si es personal de salud.

Indicaciones absolutas para vacuna IPV:

Personas inmunocomprometidas no inmunizadas o parcialmente inmunizadas.

Pacientes HIV+ sintomáticos o no.

Adultos no inmunizados o parcialmente inmunizados que sean contactos de niños que recibirán OPV o que estén en riesgo de exponerse a poliovirus salvaje.

No deben recibir esta vacuna aquellas personas con historia de alergia a polimixina, estreptomicina o neomicina o aquella que desarrolló inflamación local importante luego de la primera dosis.

Los efectos adversos de la aplicación de IPV son: locales (a nivel del lugar de aplicación) bajo la forma de inflamación de tejidos blandos o generales con fiebre, malestar general, cefalea etc. Para el caso de OPV no hay efectos adversos locales de la aplicación.

La OPV se ha asociado a la aparición de poliomielitis por vacuna, enfermedad clínicamente indistinguible de la producida por virus salvaje y que se presenta entre 15 y 45 días uego de recibir la vacuna. Se han presentado en zonas con bajas coberturas de vacunación. El riesgo es de 1 caso cada 2.4-5.2 millones de dosis aplicadas, siendo mayor para la primera dosis. En personas con inmunodeficiencia el riesgo aumenta entre 3200 y 6800 veces. En los casos de enfermedad paralítica post OPV, se debe hacer estudio para descartar hipo o agammaglobulinemnia.

Referencias bibliográficas sugeridas

-

Erradicación de poliomielitis.

Guía práctica 607 (3ª. Edición) OPS. 2005.

- Melnick JL.Poliovirus and other enteroviruses. In: Viral infections of humans. Epidemiology and control. Evans AS and Kaslam RA eds., 1997.

- Poliomielitis.Boletin OMS, 2008.

- En el Perú no existe poliomielitis hace 15 años.Boletín MINSA. Febrero 2006.

- Manual de vacunas en Pediatría.2ª.edición latinoamericana, 2000.

(1) Neuróloga Pediatra. Decana de la Facultad de Medicina Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo.

|